近日��,清華大學化工系張如范副教授課題組報道了浮游雙金屬催化劑可控制備超長碳納米管的新方法���,實現了30厘米長碳納米管水平陣列產率和均勻性的顯著提升����。傳統的碳納米管制備方法通常需要高溫高壓等復雜條件�,且難以實現大規模生產���。而這項新方法利用浮游雙金屬催化劑���,可以在常溫常壓下進行制備��,大大降低了制備難度和成本��。

碳納米管是熱���、力���、電磁性能均優異的一維納米材料����,在碳基集成電路�、超強超韌纖維�����、透明導電膜�����、柔性可穿戴設備等尖端領域中面臨巨大的需求�。然而��,高端應用對其長度��、取向度����、缺陷程度與純度均有嚴苛要求���。在各種宏觀碳納米管組裝體中���,只有遵循頂端生長模式的超長碳納米管有望同時實現這些要求���,從而發揮碳納米管本征的優異性能��。

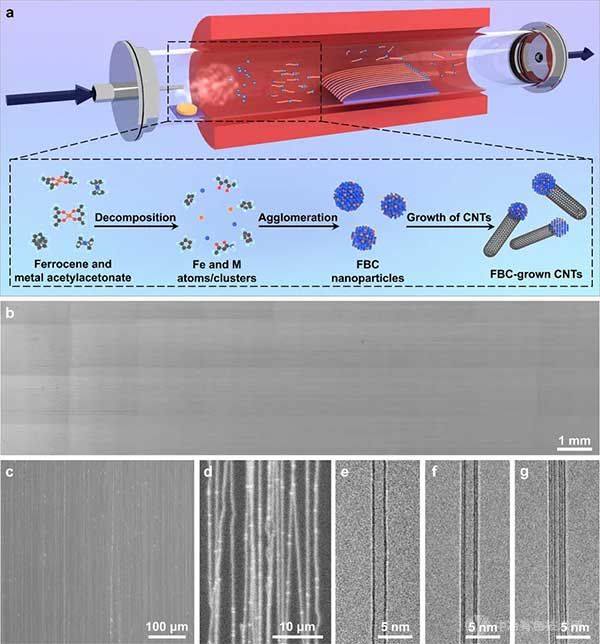

然而���,超長碳納米管的生長是上百億個原子的自組裝��,條件苛刻�,容錯率低���,導致其產率低下���,陣列密度通常不足50根 mm–1�����,嚴重限制了應用開發進程���。張如范課題組在前期基底攔截導向策略的基礎上�,進一步提出了浮游雙金屬催化劑(FBCs)的原位氣相合成方法(圖1)��。該研究的特色是����,在反應器入口處同時通入二茂鐵和乙酰丙酮鹽���,分別作為鐵和第二金屬的前驅體�。由于乙酰丙酮鹽種類多樣且具有易于升華的特性�,從而為形成新的二元合金浮游催化劑創造了條件��。

研究表明�����,兩種前驅體在反應器入口處經歷升華��、分解�、聚并的過程���,形成FBCs納米顆粒��,并隨載氣連續通入反應器中�。碳源在FBCs顆粒上被裂解��,生長出漂浮在氣相中的碳納米管����。根據基底攔截導向策略的生長原理����,反應器中的基底邊緣可攔截這些漂浮在氣相中的碳納米管�,并對其起氣流導向生長作用�����,從而顯著提高了超長碳納米管以“風箏”模式生長的機率���。利用FeCu催化劑所生長出的超長碳納米管水平陣列在產率����、陣列密度�����、均勻性等方面均明顯優于Fe催化劑����。

圖1. 利用浮游雙金屬催化劑實現超長碳納米管水平陣列的高產率和高均勻性制備

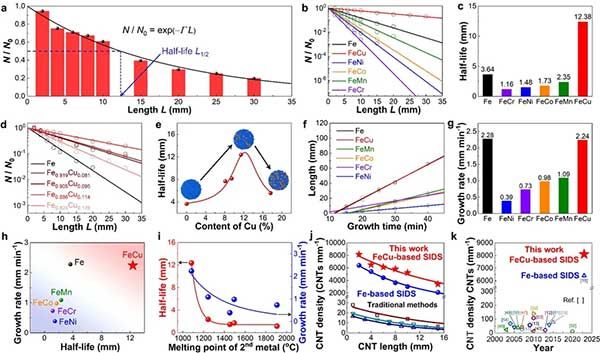

該課題組進一步深入研究了FBCs型催化的壽命和活性規律(圖2)����。以超長碳納米管陣列密度的半衰期作為催化劑壽命的描述符����,以陣列的生長速率作為催化劑活性的描述符��,獲得了相關聯的相圖(圖2h)���。綜合比較��,Cu含量為11.4%時的FeCu催化劑具有最長的半衰期(12.38 mm)�����,為Fe催化劑的3.40倍�����,并且具有接近于Fe催化劑的生長速率(2.24 mm min–1)���,是超長碳納米管水平陣列產率和均勻性大幅提升的關鍵��。優化條件下制得的30 cm高密度碳納米管水平陣列���,呈現大面積均勻化特征(圖3)�。密度最高值可達8100根mm–1�,且陣列密度在長度方向上的衰減不顯著�。在長度為30 cm處�����,碳納米管密度仍達90根mm–1���,顯著優于以前的報道���。

圖2. 浮游雙金屬催化劑的篩選與優化

圖3. 30 cm長碳納米管水平陣列的可控制備

上述成果以“基于浮游雙金屬催化劑的30 cm長碳納米管陣列的高產率和高均勻性制備”(Floating Bimetallic Catalysts for Growing 30 cm-Long Carbon Nanotube Arrays with High Yields and Uniformity)為題發表在國際期刊《先進材料》(Advanced Materials)上���,論文的第一作者為化工系2019級直博生姜沁源�,通訊作者為化工系張如范副教授��。上述研究工作得到國家自然科學基金和國家重點研發計劃的支持��。

這一成果對于推動碳納米管產業的發展具有重要意義���。未來���,研究人員可以進一步優化該方法����,提高碳納米管的品質和性能����,并探索其在能源�、環境等領域的應用潛力���。

文獻鏈接:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adma.202402257

1077

1077

0

0

舉報 0

舉報 0

收藏 0

收藏 0

反對 0

反對 0

點贊 0

點贊 0